家庭菜園でお野菜を栽培しようと種を蒔いたが育たない!!苗を植えたがうまく元気に育たない!!家庭菜園といっても栽培方法はさまざま……家庭菜園初心者の方には水耕栽培がお野菜の栽培の難易度も低いので断然おすすめです!!

目次

1.土作りから始める露地栽培は初心者にはすこし難しいかも知れません

2.家庭菜園専用の畑の管理が意外と大変といったお声も……

3.特別な知識が無くても手軽に始めることが出来る水耕栽培

土作りから始める露地栽培は初心者にはすこし難しいかも……

春になると家庭菜園に関するお問い合わせが特に多くなります。季節が変わり気候も暖かくなり、何か新しいことを始めるには気分的に適しているのかなぁと思ったりします。また、外出した際にホームセンターなんかに立ち寄ると家庭菜園コーナーが大々的に設けられているのも大きな環境要因の一つではないでしょうか……

そういった背景からか家庭菜園に関する多くのお声を頂きます。

水耕栽培専門店のエコゲリラでは家庭菜園を始めるタイミングで質問などはありますが、特に家庭菜園を始めた後で思ったように育たないといったご相談は少ないように感じます。むしろ、露地栽培でうまく育たなかったので水耕栽培に取り組むにあたり少し不安はあったものの、それは取り越し苦労だった、思いのほか力強く育っているといったうれしいご報告を頂くことが多いです。

露地栽培は難しかったとおっしゃるお客さまよりどのような点が難しく感じられたのかについて伺うと、家庭菜園用の畑の土壌に関するお話や肥料の計画的な分量のお話などが多い傾向があります。初心者のうちは肥料といえば栄養なので多くても問題ないと思いがちですが肥料は多すぎても育たないので注意が必要です。

その他には日当たりが悪いので思ったように育たないようだといったご意見もありますね。日当たりが悪くても育つお野菜もあるにはあるのですが、実際に栽培したいお野菜が陽性植物の場合はこの日当たりの問題をクリアーする必要があります。

日当たりが悪くても育てることが出来るお野菜の種類についてはこちら

連作障害も土の畑で家庭菜園に取り組む際には注意が必要な問題ですね。連作障害とは同じ科に属するお野菜を同じ場所で栽培し続けるとそのお野菜の天敵となる病害虫が土のなかに残存し、次の年に栽培するお野菜に好ましくない悪影響を及ぼすことを言います。家庭菜園の人気のお野菜に常にランクインするトマトはナス科、キュウリはウリ科と基本的なところを押さえておくのが大事ですね。トマトを栽培した場合には同じナス科に属するお野菜は控えるように、キュウリを栽培した場合には同じウリ科のお野菜の栽培を控えるようにといった具合で、種類ではなく科で判断する事が求められます。

先日、お休みの日にご近所さんが家庭菜園にいそしんでいらっしゃる場面に遭遇しました。元々はお花を栽培する農家の方で、家庭菜園は謙遜しながら趣味として楽しんでいるとおっしゃいます。その家庭菜園の畑の規模はとても趣味のレベルではないと思えるほどの広さなのですが、やはり植物の栽培についての基礎的な知識と経験があるのとないのでは違うなぁと思いました。

家庭菜園専用の畑の管理が意外と大変といったお声も……

家庭菜園に関するご相談の中で意外といえばアレですが、管理が大変といったお話もありました。戸建てのお宅にお住まいで庭先の一角に家庭菜園用のスペースがあれば手軽に管理もできるかもしれません。そのような環境が無い場合は特に都市部にお住いの方であれば家庭菜園用の畑を借りるのに抽選待ちという話も珍しくありません。そして、ようやく家庭菜園用の畑を借りることが出来たとしても自宅から結構距離があったりしてなかなか継続的に通いながら管理するのが大変といったお声まで本当にさまざまです。

最初は念願のレンタル畑に抽選で当選したと意気揚々に家庭菜園に取り組んでいても、とちゅうからレンタル畑までの往復が大変になり、時間が思うように確保できずついには家庭菜園の維持管理も難しくなるというケースもあるようです。

特別な知識が無くても手軽に始めることが出来る水耕栽培

ここまで紹介してきたように、思うように家庭菜園を運営していくためには少なからずハードルがあるようですね。

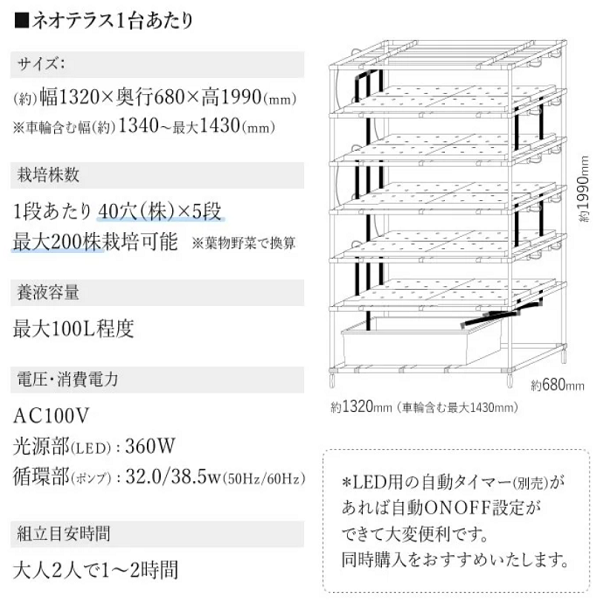

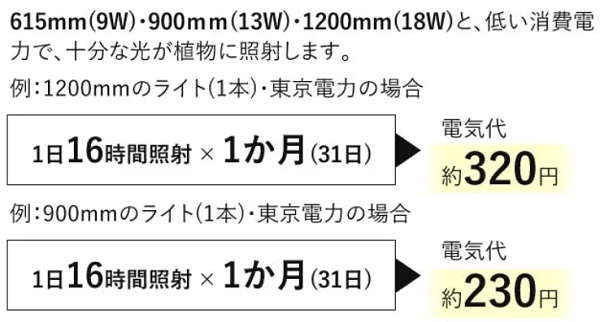

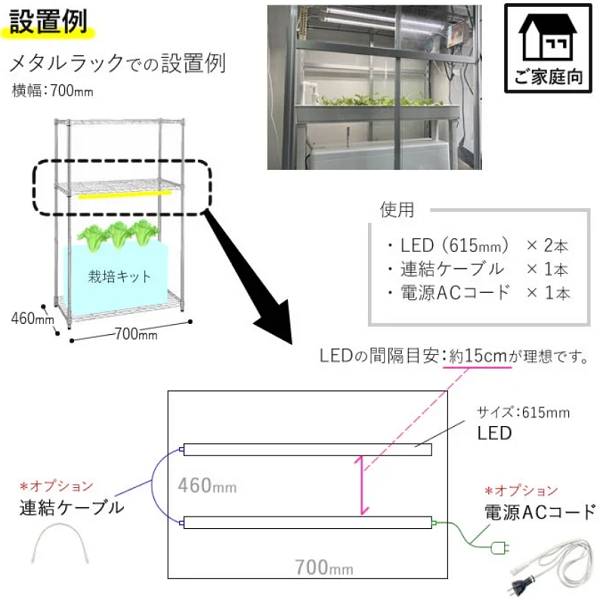

そこでおすすめなのが、なんと言っても特別な知識がなくともすぐに気軽に始めることができる水耕栽培専用キットによる家庭菜園です。

土作りも不要で、連作障害なども全く気にする必要なし!!根菜類など中には水耕栽培には適さない品種もありますが。レタスや小松菜ほうれん草などの葉物野菜であれば家庭菜園初心者のかたでもきっとご満足いただけると思います。

タネを蒔いたらあとは発芽を待って、芽がでたら定期的に減った分だけ液体肥料を足していくだけ!!たったこれだけで安心安全で新鮮な無農薬のお野菜を栽培することが出来ます。

そのうえ、生長速度が速いのでこの春なにか新しいことを始めてみたいとお考えの方はぜひチャレンジして頂けたらと思います。