水耕栽培で必要な液体肥料の主要成分について、基本的な知識をお届けします。

目次

1.液体肥料の主要成分の知識を学ぶ意味について

2.植物の発育に欠かせない主要養分について

3.主要養分と同じように少量でも必要不可欠な微量栄養素について

液体肥料の主要成分の知識を学ぶ意味について

今回は液体肥料(液肥)の主要成分についてということで一見すると難しそうに感じられるかもしれません。しかし、実際に学び始めると元気なお野菜を育てるために必要な背景知識であるということに気付くと思います。そして、これらの背景知識を身に付けることによりお野菜や花などの植物がなぜ特定の養分を必要とするのか理解できるようになります。その結果、養分の過不足により発生するさまざまな症状にいち早く気づき適切に対処できるようになります。

植物の発育に欠かせない主要養分について

植物の発育に必要な養分にはここで紹介する主要養分と微量栄養素があります。また養分には可動式の性質をもつものと非可動式のものがあります。可動式の養分の性質は、その養分を必要とする箇所へ移動していくという点にあります。植物には発育の過程で新しい葉と古い葉で構成されますが、可動式の養分は古い葉から先に効果が見られます。一方、非可動式は可動式の逆で特にその養分から移動することはありませんので、新しい葉から効果が表れます。

成長期の植物が大量消費する窒素(N)

植物が成長する過程ですごい勢いで大量消費する成分が窒素です。どんどん消費するので補充を切らさないように注意する必要があります。

窒素が不足し始めると低い位置の葉っぱが黄色く変色していく症状が表れます。放置していると全体的に黄色くなり、最終的には枯れて落ちてしまいます。窒素は可動式の養分なので、補充すると古い葉の黄色くなりつつある部分に効果的に働きかけます。

開花促進に必須のリン(P)

つづいてリンですが、こちらは開花促進に必要不可欠の主要成分です。リンが最も多く消費されるタイミングは発芽の時期、挿し木の時期と開花の時期です。リンが不足することにより植物は発育不足を起こします。葉っぱも育たないので小さく、斑点ができたりといった症状も現れます。リンも可動式養分です。

植物を病気からまもるカリウム(K)

カリウムは炭水化物や糖分の合成や移動、また細胞分裂に欠かせない成分です。植物の病気からまもり強い葉を作ります。

カリウムが不足すると、葉の先端が黄色く変色して最終的には枯れ落ちてしまいます。こちらも可動式の養分です。

その他の二次栄養素について

窒素やリン、カリウムといった植物が育つ過程で必要不可欠な主要栄養素と同じくらいに大量に消費されるカルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・硫黄(S)といった二次栄養素があります。これらの二次栄養素も窒素やリンなどと同じように植物が元気に育つうえで欠かせない大切な養分です。

主要成分と同じように植物の発育の過程で不可欠な微量栄養素について

ここで、微量栄養素とは量自体はひじょうに少量ながら必要不可欠な養分を言います。ホウ素・塩素・コバルト・銅・鉄・マンガン・モリブデン・セレニウム・シリコンと亜鉛を指します。

微量栄養素は必須な栄養分であるのに、量が多くなりすぎると毒になるという性質があるために注意が必要です。これら微量栄養素の役割は、植物が主要栄養素を吸収する際に触媒的に作用するというものです。

特性として亜鉛やマンガン、鉄が不足しやすいという傾向があります。栄養素の種類もここまで見てきたように非常に多く、それぞれの養分を過不足なく管理するというのはなかなか神経を使う作業になるのではないでしょうか!?そこで、弊社で人気の液体肥料の登場です。

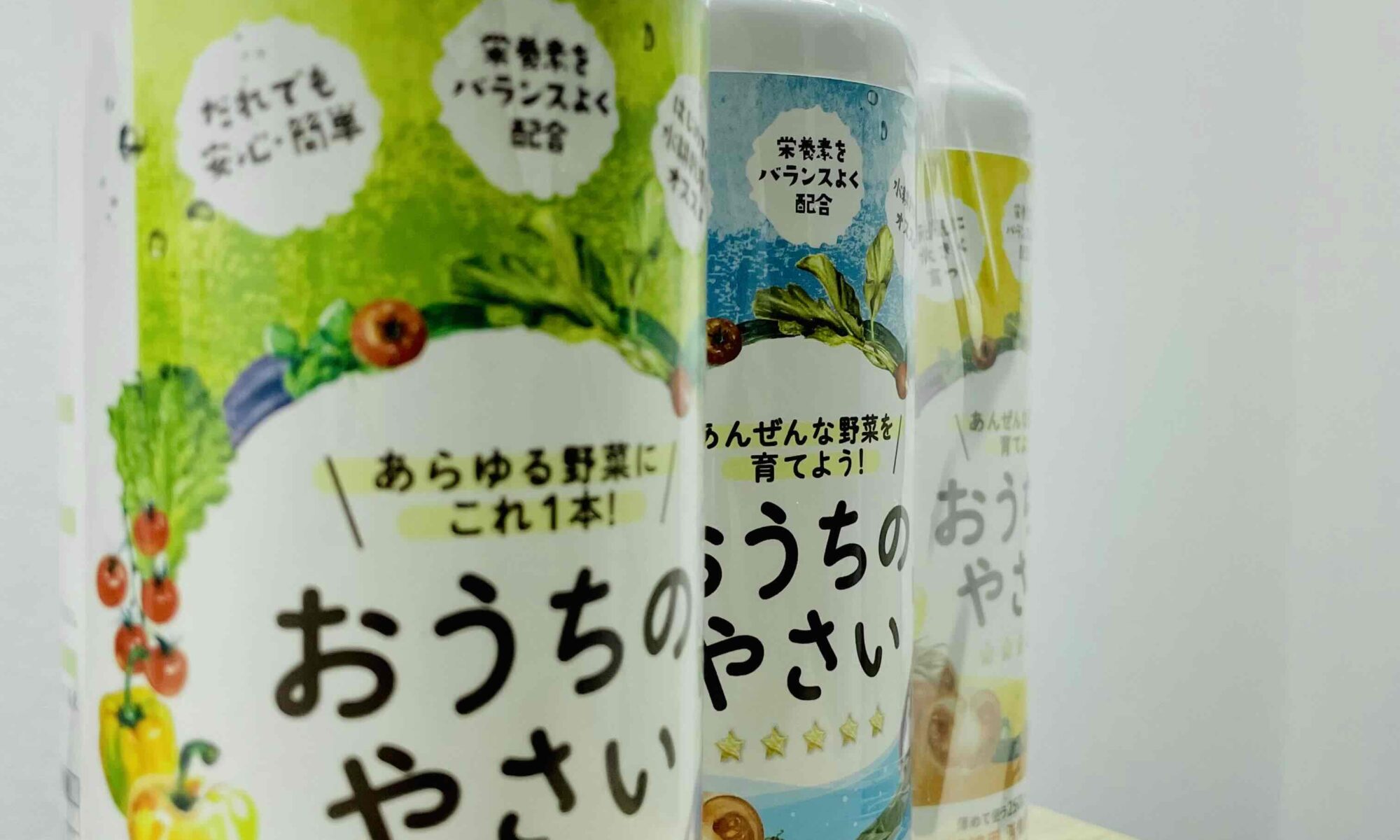

おいしくて新鮮なお野菜を家庭菜園感覚で気軽に取り組む水耕栽培ではぜひおうちのやさいシリーズをご活用くださいm(__)m